Les 9 planetes du

systeme solaire

Mercure est la planète la plus proche du Soleil et la 2ème planète la plus petite du système solaire.

Diamètre : 4878 km

Masse : 3,3e23 kg (0,055 fois la masse terrestre)

Revolution : 88 Jours

Distance au Soleil : 58 Millions de Km

Dans la mythologie romaine, Mercure est le Dieu du commerce, l’équivalent du Dieu grec Hermes, le messager des Dieux. Mercure doit probablement son nom au fait qu’elle se déplace très rapidement dans le ciel.

Mercure est connue depuis au moins l’époque Sumérienne (3ème millénaire avant JC).

Les Grecs lui donnèrent le nom d’Apollon pour son apparition en tant qu’étoile du matin et Hermes pour l’étoile du soir. Cependant, les astronomes grecs savaient que les deux noms correspondaient au même astre.

L’orbite de Mercure est très excentrique : son périhélie ne se situe qu’à 46 millions de km du Soleil alors que son aphélie est à 70 millions de km.

Jusqu’en 1962 les astronomes pensaient que le "jour" (la période de rotation) de Mercure était le même que son "année" (la période de révolution). On pensait donc que Mercure présentait toujours la même face au Soleil comme la Lune le fait avec la Terre. Mais en 1965, des observations effectuées par radar doppler révélèrent que la période de rotation de Mercure est en fait égale aux deux tiers de sa période de révolution autour du Soleil.

Cette très lente rotation est dûe à la forme allongée de l’orbite de Mercure autour du Soleil. Proche du Soleil, la force de marée augmente et accélère la rotation mais à ce moment, l’interaction rotation/révolution ralentit la course sur l’orbite et rétablit le rapport initial de deux tiers. Ce phénomène est appelé "effet de résonance". Cet effet produit un évènement unique dans le système solaire : le jour solaire mercurien dure deux années mercuriennes.

Les variations de température sur Mercure, allant de -180 °C à 430 °C, sont les plus extrèmes du système solaire. En comparaison, la température sur Vénus est légèrement plus élevée mais elle est aussi beaucoup plus stable.

Mercure est en de nombreux points similaire à la Lune :

sa surface très ancienne est en effet parsemée de cratères. La planète n’a pas d’atmosphère et n’a pas de plaques tectoniques. D’un autre côté, Mercure est plus dense que la Lune (5,43 g/cm3 contre 3,34). Mercure est en effet le deuxième corps le plus dense du système solaire, après la Terre. Cela indique que le noyau dense en fer de Mercure est relativement plus gros que celui de la Terre, constituant d’ailleurs probablement la majeure partie de l’intérieur de la planète.

Par conséquent Mercure ne possède qu’un mince manteau de silicate et de croûte.

La taille du noyau ferreux de Mercure est comprise entre 1800 et 1900 km, celle de la coquille externe de silicate (analogue au manteau et à la croûte terrestre) n’étant que de 500 km environ. Néanmoins une partie du noyau doit probablement être liquide.

Mercure possède un léger champ magnétique dont la force n’excède pas 1% de celui de la Terre.

Mercure ne possède pas de satellite.

Mercure est parfois visible avec des jumelles ou même à l’oeil nu, mais elle est toujours très proche du Soleil et difficile à observer dans la pénombre.

VENUS est la deuxième planète du Soleil et la 6ème planète par ordre croissant de taille.

Diamètre : 12104 km

Masse : 4,869e24 kg (0,815 fois la masse terrestre)

Revolution : 225 Jours

Distance au Soleil : 108.2 Millions de Km

Vénus est la Déesse de l’amour et de la beauté. Elle doit probablement son nom au fait que c’est la planète la plus brillante de la voûte céleste. On a d’ailleurs donné à la plupart des bassins, cratères, et autres caratéristiques de la surface de Vénus des noms féminins.

Vénus est aussi appelée l’Etoile du Berger du fait qu’elle apparaît peu avant le coucher ou le lever du Soleil, c’est-à-dire l’heure à laquelle les bergers devaient rentrer ou sortir leurs troupeaux.

Vénus étant l’objet le plus brillant dans le ciel après le Soleil et la Lune, elle est connue depuis que l’Homme existe.

Tout comme Mercure, la plupart des gens pensaient qu’il s’agissait de deux corps séparés car elle n’était observable que lors du coucher ou du lever du Soleil. Cependant les astronomes grecs savaient déjà qu’il s’agissait du même astre.

En tant que planète intérieure, Vénus présente des phases lorsqu’on l’observe depuis la

Terre. Les observations de ce phénomène par Galilée fut une preuve importante en faveur de la théorie héliocentrique du système solaire de Copernic.

La rotation de Vénus est quelque peu inhabituelle et ce parce qu’elle est non seulement très lente (sa période de rotation sidérale est de 243 jours terrestres alors que sa période de révolution autour du Soleil n’est que de 225 jours) mais aussi parce qu’elle s’effectue en sens rétrograde (d’Est en Ouest) à l’inverse de toutes les autres planètes du système solaire.

De plus, la synchronisation particulière de la période de rotation de Vénus avec sa période de révolution est telle que Vénus présente toujours la même face à la Terre quand elle est au plus proche de celle-ci.

Vénus est souvent considérée comme la jumelle de la Terre. Elles ont en effet beaucoup de points communs :

Venus est seulement légèrement plus petite que la Terre (95% du diamètre terrestre et 80% de sa masse).

Les deux planètes possèdent quelques cratères qui indiquent la relative jeunesse de leur surface

Leurs densités et compositions chimiques sont similaires.

Ces similitudes amenèrent les astronomes à penser qu’en dessous de ses nuages denses, Vénus aurait pu être très semblable à la Terre et même héberger la vie.

Malheureusement des études plus poussées de Vénus montrèrent qu’elle était en fait radicalement différente de la Terre.

La pression de l’atmosphère de Vénus à sa surface est de 90 atmosphères, ce qui correspond à la pression qui s’exerce à un kilomètre de profondeur dans un océan terrestre. L’atmosphère vénusienne est constituée principalement de dioxyde de carbone (gaz carbonique) à 96% et d’azote à 3,5%.

Les nuages de Vénus sont formés de petites gouttes d’acide sulfurique et se situent à une altitude élevée, entre 48 et 58 km au-dessus de la surface.

Cette atmosphère très dense provoque un puissant effet de serre qui emprisonne l’énergie thermique

issue du rayonnement solaire dans les couches proches de la surface où la température atteint 470C ce qui est suffisant pour faire fondre le plomb). La surface de Vénus est donc plus chaude que celle de Mercure bien qu’elle soit deux fois plus éloignée du Soleil.

Vénus ne possède pas de champ magnétique, peut-être à cause de sa très lente rotation.

Vénus ne possède pas de satellite, bien qu’un mythe existe à ce sujet.

LA TERRE

Généralités :

Troisième planète la plus proche du Soleil, et la plus grosse planète tellurique du système solaire, la Terre ou planète bleue, a une orbite elliptique autour du Soleil. Par ailleurs, elle tourne sur elle-même.

C'est la seule planète du système solaire à posséder en grande quantité de l'eau sous ses trois formes (liquide, solide, gazeuse). C'est ce qui permet la vie sur Terre. La Terre est formée en surface de 71 % de mers et de seulement 29 % de terre. La température y est en moyenne de 14,14°c au sol. Son atmosphère est composée de 78 % de diazote N 2 , de 21 % d'hydrogène, de 0,9 % d'argon et de 0,1 % de gaz rares. Toutefois, la pollution humaine est en train de la modifier.

Un peu d'histoire :

Naissance :

Au commencement, le système solaire était un nuage de poussières, où la loi de gravitation universelle est maître. Les atomes, grâce à elle s'attirent et le nuage s'aplati créant ainsi son en son centre un noyau très chaud : le futur soleil. Peu à peu, des boules de poussières se forment par accrétion (agglomération) et l'une d'elle est notre Terre. Elle s'est formée il y a environ 4,565 milliards d'années. Cette précision n'est possible que par l'étude des traces de carbone 14 ou d'un autre isotope radioactif car au cours des ans son élément radioactif diminue en quantité.

Enfance :

Elle subit un bombardement incessant de météorites qui s'écrasent dans un océan de lave qui recouvrait, à cette époque, toute la surface de la Terre. Sa surface finit par se refroidir peu à peu pour et par de là se solidifie. Mais la température au sol reste brûlante et cette chaleur se communique au centre de la Terre, où elle va provoquer la fusion du fer et sa migration vers le centre. C'est notre futur noyau. A ce moment, l'atmosphère se forme par le dégazage des poussières datant de la formation et par des comètes qui s'écrasent sur la Terre. Cette aussi à cette époque que notre unique satellite, la Lune, apparait (voir texte sur la Lune).

Adolescence :

A partir de -3,5 milliards d'années, la pluie de comètes diminue fortement. ce qui permet à l'enveloppe terrestre de se refroidir bien que le volcanisme, dû à la chaleur interne, est en plein apogée. Ces derniers expulsent un gaz, le dioxyde de carbone CO2 qui favorise l'effet de serre qui est alors bénéfique à la planète. En effet, les ocèans apparaissent, il y a 4 milliards d'années et sont très chauds, soit à une température comprise entre 60 et 90°c, et sont par ailleurs acides et ventés. Les continents résultent de la même période mais leur croissance est encore obscure. En effet, deux théories s'affrontent.

_ la première affirme que cette croissance est due à l'arrivée de nouvelles roches par l'intermédiaire du volcanisme.

_ la seconde énonce que cette croissance est due au volcanisme mais que les roches proviennent du rabotage des croûtes océaniques et continentales. Roches qui remontent à la surface pour augmenter les continents.

Il y a 3,5 miiliards d'années, la vie sous-marine nait. Mais, il n'existe alors que des animaux unicellulaires (algues et bactéries) qui utilise la photosynthèse, dont l'équation est :

6CO2 + 6H2O ==> C6H12O6 + 6O2.

Adulte :

La Terre possède enfin une atmosphère riche en oxygène, nécessaire à la propagation de la vie. Cette dernière s'est diversifiée d'abord en animaux marins pluricellulaires (vers -600 et -800 millions d'années), puis avec des invertébrés (vers -560 millions). Ceux-ci dépendent des bactéries anaérobies qui ont migré vers les profondeurs où le dihydrogène est presque absent. Cette migration est dû au fait que le dihydrogène est un véritable poison pour les anaérobie.

Nécessaire à la propagation de la vie hors de l'eau, la couche d'ozone qui bloque les UV (briseurs des molécules d'ADN des êtres vivants), commence à se former grâce à la constitution de molécules d'ozone (O2+O), dans les hauteurs de l'atmosphère. Le CO2, quant à lui, est passé de mojoritaire à rare par sa salidification progressive, au fond de l'eau, en carbonate du fait de la photosynthèse et de l'érosion. La grande diminution de ce gaz réduit l'effet de serre . La colonisation de la terre est donc maintenant possible.

Retraite :

La Terre prendra sa retraite bien méritée sous la lumière d'une étoile, notre Soleil. Ce dernier après avoir brûlé tout son hydrogène, aura une composition majoritaire en hélium qui donnera lieu à son réchauffement. Ce réchauffement aura des conséquences directes pour la Terre dont l'une d'elles sera d'éliminer toute trace de vie humaine sur la planète. Et lors de l'explosion de l'hélium contenu au coeur du Soleil, la Terre sera à son tour réduite à néant.

Le champ magnétique terrestre :

Les lignes du champs magnétique terrestre partent des pôles magnétiques qui ne sont pas exactement les pôles géographiques. D'ailleurs, les pôles magnétiques bougent. Cette variation a pu être observé par l'analyse de roches volcaniques d'époques différentes. Puisqu'une fois refroidies, ces roches gardent en elles leurs minéraux orientés dans la direction du champs magnétique de l'époque.

Composition :

Seule l'étude des ondes sismiques nous permettent de supposer la composition et la taille des diverses couches internes de notre planète. La Terre est composée de trois grandes parties (l'écorce, le manteau, le noyau).

L'écorce terrestre a une compostion très proche de celle du granit. Elle est large d'environ 5 à 7 km sous les océans et de 35 km sous les continents.

Le manteau a environ 2900 km de large, regroupe plusieurs couches, telles que l'asténosphèe (200 km), dont le cisaillement des roches fondues rend possible la dérive des continents, ou la lithosphère.

Le noyau est coupé en deux. Le noyau extérieur sûrement liquide et le noyau intérieur sûrement solide (ce dernier tournant plus lentement que le noyau extérieur).

Entre chacune de ces trois grandes parties, il y a des discontinuités.

La tectonique des plaques :

Ce mouvement est étudié par Alfred WEGENER en 1915. La tectonique des plaques étudie la déformation des plaques lithosphériques de la surface de la Terre. La lithosphère est composée de plaques rigides et épaisses d'un centaine de km, flottant sur l'astonosphère. Sur cette couche repose les parties supérieures du manteau qui sont les croûtes océanique et continentale.

Les plaques sont mobiles les unes par rapport aux autres et c'est le long des frontières que la tectonique des plaques apparait . Il existe trois types de limites :

_ les zones d'expansion océanique ou d'accrétion océanique . Il s'agit des dorsales océaniques que l'on retrouve dans l'atlantique (rift de 60 000 km de long) et le pacifique. A ces lieux, se produisent les écartements des continents par la des sorties de basalte qui prolongent la croûte océanique. La vitesse d'expansion des dorsales est plus ou moins rapide puisqu'elle peut aller de 1 à 10 cm par an.

_ les zones de subduction ou d'obduction . Comme la masse de la Terre reste la même malgré la création de matière des les zones d'expansion, il faut des zones où il y ait de la disparition de matière. Le phénomène de subduction prend naissance le long d'une bordure continentale où la plaque océanique plonge sous la plaque continentale qui est moins dense. A la surface du continent, les zones de subduction se ressentent par la présence de nombreux séïsmes, comme au Japon, par exemple. Par ailleurs, le zone d'obduction donne lieu au chevauchement de la croûte continentale et de la croûte océanique. C'est-à-dire que la croûte continentale disparait comme en Nouvelle-Calédonie. Ce qui produit des innondations colossales.

_ les zones transformantes . Ce sont des zones le long des quelles coulissent des plaques ou des fragments de plaques sans création ni résorption de la croûte. C'est dans ces zones que sont apparus les chaînes de montagnes telles que l'Himalaya. Il s'agit, ici d'une collision entre deux continents qui ont la même densité c'est pourquoi l'une ne disparait pas sous l'autre. Et lors de ce confrontement, se créé des chaînes de montagnes qui grandissent avec les mouvements de la plaque.

Les climats :

Sur la Terre, il existe une multide de climats. Mais ils sont classés en catégories selon les caractéristiques. On trouve 5 types de climats différents (continental, tropical, océanique, méditerranéen et arctique).

Le climat continental......

Le climat tropical, lui, se décompose en plusieurs climats tels que le climat tropical humide...

Le climat océanique qui se décrit comme un climat doux.....

Le climat méditerranéen....

Le climat arctique qui est spécifique aux pôles, mais que l'on retrouve aussi dans le nord de la Sibérie.

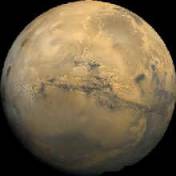

MARS est la 4ème planète du Soleil et la 3ème plus petite.

Diamètre : 6794 km

Masse : 6,42e23 kg

Revolution : 1 an 321 Jours

Distance au Soleil : 228 Millions de Km

Mars est le Dieu de la guerre. La planète s’est probablement vue attribuer son nom de par sa couleur rouge. D’ailleurs Mars est parfois appelée la Planète Rouge. (Un détail intéressant : le Dieu romain Mars était le Dieu de l’agriculture avant d’être associé avec le Dieu grec de la guerre Arès ; ceux qui sont en faveur de la colonisation et du terraforming de Mars préfèrent ce symbolisme.)

Mars est connue depuis que l’Homme existe. Elle joue un rôle important dans la science fiction car elle est un des endroits les plus favorables à la vie (en dehors de la Terre !) dans le système solaire. Les fameux "canaux" de Mars "observés" par Lowell et d’autres furent malheureusement purement imaginaires.

L’orbite de Mars est considérablement elliptique. Il en résulte une variation de température d’environ 30 °C dans les régions qui font face au Soleil.

Dans l’ensemble, les sondes Viking montrèrent que les températures martiennes varient de -120 °C à 25 °C.

Bien que Mars soit plus petite que la Terre, sa surface présente à peu près la même superficie que les zones émergées de la Terre.

Exceptée la Terre, Mars possède le terrain le plus varié et le plus intéressant des planètes telluriques du système solaire :

- Le Mont Olympus qui culmine à 24 km est la plus haute montagne du système solaire.

Le diamètre de sa base est de plus de 500 km et il est entouré d’une falaise de 6 km de haut.

- Le dôme de Tharsis est un énorme renflement sur la surface de Mars de 10 km de haut et 4000 km de long.

- Valles Marineris (vallée Mariner) : un système de cañons de 4000 km de long et de 2 à 7 km de profondeur.

- Hellas Planitia : un cratère d’impact dans l’hémisphère sud de 6 km de profondeur et 2000 km de diamètre.

La majeure partie de la surface est très vieille et parsemée de cratères, mais elle présente aussi des vallées et montagnes plus jeunes.

De vastes régions montagneuses formées par d’anciens cratères constituent la presque totalité de l’hémisphère sud. L’hémisphère nord consiste en de nombreuses plaines beaucoup plus jeunes, plus élevées.

Tout comme Mercure et la Lune, Mars ne semble pas posséder de plaques tectoniques et il n’y a aucune preuve de mouvement horizontal de la surface. Ceci pourrait expliquer la vaste "boursouflure" de la région de Tharsis et ses volcans énormes : en effet, les points chauds en dessous de la croûte restent toujours dans une position fixe par rapport à la surface.

On pense qu’un petit nombre de météorites sont originaires de Mars.

Le 6 Août 1996, David McKay et al annonca la première identification d’éléments organiques dans une météorite martienne.

Les auteurs émirent par la suite l’hypothèse que ces éléments, en conjonction avec d’autres caractéristiques minéralogiques observées dans la météorite, pourraient être la preuve de l’existence d’anciens micro-organismes martiens.

Cependant, bien que ces nouveaux faits soient importants, ils n’établissent en rien la preuve de l’existence de vie extra-terrestre.

De nombreux travaux devront être effectués avant de pouvoir conclure sur cette importante question.

Mars possède un faible champ magnétique. Cette découverte inattendue fut révélée par la sonde Mars Global Surveyor juste quelques jours après être entrée dans l’orbite martienne.

Cela pourrait avoir des conséquences importantes sur la structure de l’intérieur de Mars ainsi que sur l’histoire de son atmosphère ou la présence de vie dans son passé.

Mars est aisément visible à l’oeil nu en pleine nuit.

Sa brillance apparente (sa magnitude) varie beaucoup en fonction de sa position relative avec la Terre.

Mars possède 2 minuscules satellites qui décrivent leur orbite très près de la surface.

J

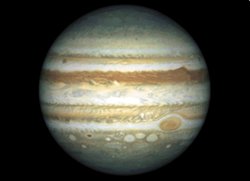

JUPITER est la 5ème planète du Soleil et de loin la plus grosse de toutes.

Jupiter est environ deux fois plus massive que toutes les autres planètes réunies (318 fois plus que la Terre).

Diamètre : 142 880 km

Masse : 1,9e27 kg

Revolution : 11 an 314 Jours

Distance au Soleil : 778 Millions de Km

Jupiter (aussi connu en tant que Jove ; Zeus en grec) était le Dieu des Dieux, le maître de l’Olympe et le patron de l’état romain.

Zeus était le fils de Cronos (Saturne).

Jupiter est le 4ème objet le plus brillant dans le ciel, après le Soleil, la Lune et Vénus (cependant Mars est parfois plus brillante).

Jupiter est connue depuis l’aube de l’humanité.

La découverte par Galilée en 1610 des 4 plus grosses lunes de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto (désormais connues comme les lunes galiliéennes) fut la première découverte d’un système apparemment non centrée sur la Terre.

Cette découverte favorisa largement la théorie héliocentrique de Copernic et Galilée fut arrêté par l’Inquisition pour avoir ouvertement soutenu sa théorie. Il dû abjurer ses idées et il fut emprisonné pour le reste de sa vie.

Les géantes gazeuses ne possèdent pas de surface solide, leurs matières gazeuses deviennent juste de plus en plus dense lorsque l’on s’enfonce dans l’atmosphère (Les rayons et diamètres de ces planètes sont donnés pour une altitude correspondant à une atmosphère). Quand nous regardons ces planètes en lumière visible, on ne peut voir que le sommet des plus hauts nuages dans l’atmosphère.

Jupiter est composée d’environ 90% d’hydrogène et de 10% d’hélium ainsi que de quelques traces de méthane, eau, ammoniac et "roches".

Cette composition est très proche de celle de la Nébuleuse Solaire primordiale à partir de laquelle le système solaire a été formé.

Saturne possède aussi une composition similaire mais Uranus et Neptune ont beaucoup moins d’hydrogène et d’hélium.

Jupiter possède probablement un noyau rocheux qui équivaut de 10 à 15 fois la masse de la Terre.

A la température et la pression qui règnent dans Jupiter l’hydrogène n’est plus un gaz mais un liquide. C’est aussi un bon conducteur électrique, ce qui explique l’origine du champ magnétique de Jupiter. Cette couche contient aussi probablement un peu d’hélium et des traces de diverses "glaces".

Jupiter et les autres planètes gazeuses présentent des vents très puissants et confinés dans de larges bandes de latitude.

Jupiter dégage plus d’énergie dans l’espace qu’elle n’en reçoit du Soleil. En effet, l’intérieur de Jupiter est chaud : la température du noyau est probablement de 20000 °C.

Jupiter est aussi grosse qu’une géante gazeuse peut l’être : si on lui ajoutait des éléments, elle serait tellement comprimée par la gravité que son rayon moyen n’augmenterait presque pas. Une étoile peut être plus grosse uniquement grâce à sa source nucléaire de chaleur interne.

Jupiter devrait être 100 fois plus massive pour devenir une étoile.

Jupiter possède un énorme champ magnétique beaucoup plus puissant que celui de la Terre.

Sa magnétosphère s’étend à plus de 650 millions de kilomètres (au-delà de l’orbite de Saturne !).

Jupiter possède de minces anneaux comme Saturne mais beaucoup plus petits.

Ils étaient totalement inatendus et furent découverts uniquement parce que deux scientifiques du projet Voyager 1 insistèrent qu’après avoir parcouru un milliard de kilomètres cela valait la peine de vérifier si Jupiter avait des anneaux.

Personne ne pensait que l’on en trouverait et cela surprit de nombreux astronomes !

Contrairement à ceux de Saturne, les anneaux de Jupiter sont sombres. Ils sont probablement composés de minuscules grains de roche.

En Juillet 1994, la Comète Shoemaker-Levy 9 est entrée en collision avec Jupiter. Les résultats furent spectaculaires. Les débris de la collision furent visibles même un an après !

Pendant le milieu de la nuit, Jupiter est souvent "l’étoile" la plus brillante dans le ciel terrestre (Elle est la seconde par rapport à Vénus qui est parfois visible dans un ciel sombre). Les quatre lunes

galiléennes sont facilement visibles à l’aide de jumelles tandis que quelques bandes de Jupiter ainsi que la Grande Tache Rouge peuvent être observées avec un petit télescope.

Jupiter possède 16 satellites connus, les quatre plus gros (Io, Europe, Ganymède et Callisto) étant appelés les satellites galiléens.

Les 12 autres satellites ne dépassent pas les 200 km de diamètre et ressemblent plus à des astéroïdes.

La plupart des noms des satellites de Jupiter proviennent des noms des maîtresses de Zeus.

Diamètre : 120 660 km

Masse : 5,688e26 kg

Revolution : 29 an 167 Jours

Distance au Soleil : 1 427 Millions de Km

Dans la mythologie romaine, Saturne est le Dieu de l’agriculture. Elle est associée au Dieu grec Cronos qui était le fils d’Uranus et de Gaïa ainsi que la père de Zeus (Jupiter).

Saturne est connue depuis le début de l’humanité. Galilée fut le premier à l’observer à travers un télescope en 1610. Il fut dérouté par l’apparence étrange de Saturne.

En effet, les premières observations de Saturne furent compliquées par le fait que la Terre passe une fois toutes les quelques années par le plan des anneaux de Saturne.

Ainsi, une image en basse résolution de la planète change de façon spectaculaire. Il fallut attendre 1659 pour que Christian Huygens interprète correctement la géométrie des anneaux de Saturne. Ces anneaux restèrent un fait unique dans le système solaire jusqu’en 1977 quand un mince anneau fut découvert autour d’Uranus et un peu plus tard de Jupiter et Neptune.

Même avec un petit télescope, Saturne est visiblement aplatie. Son aplatissement aux pôles est d’environ 10%. Ce phénomène est le résultat d’une rotation rapide.

Saturne est la moins dense des planètes, sa gravité spécifique (0,7) est inférieure à celle de l’eau.

Tout comme Jupiter, Saturne est composée d’environ 75% d’hydrogène et 25% d’hélium ainsi que de quelques traces d’eau, de méthane, d’ammoniac et de "roches".

L’intérieur de Saturne est similaire à celui de Jupiter et consiste en un noyau rocheux.

L’intérieur de Saturne est chaud (12000 °C dans le noyau) et Saturne irradie plus d’énergie dans l’espace qu’elle n’en reçoit du Soleil. La plupart de cette énergie supplémentaire est générée par le mécanisme Kelvin-Helmholtz, tout comme pour Jupiter.

Cependant cela n’est pas suffisant pour expliquer la luminosité de Saturne.

Bien qu’ils semblent solides vus de la Terre, les anneaux sont en fait constitués de milliers de petits éléments d’une taille variant de un centimètre à 10 mètres. Quelques objets de quelques kilomètres sont aussi fortement probables.

Les anneaux de Saturne sont extraordinairement minces : bien que leur diamètre soit de plus de 250 000 km, ils ne dépassent pas les 200 mètres d’épaisseur. En dépit de leur apparence impressionnante, il y a très peu de matière dans les anneaux : s’ils étaient concentrés en un seul corps homogène, les anneaux formeraient un corps d’une centaine de kilomètres.

L’origine des anneaux de Saturne et des autres géantes gazeuses est inconnue.

Bien que les anneaux soient peut-être présents depuis la formation des planètes, ils doivent

être alimentés par un processus continu, probablement la rupture de satellites plus gros.

Comme les autres géantes gazeuses, Saturne possède un important champ magnétique.

En pleine nuit, Saturne est facilement identifiable à l’oeil nu.

Bien qu’elle ne soit pas aussi brillante que Jupiter, son identification est aisée car elle ne "scintille" pas comme les étoiles. Les anneaux et les plus gros satellites sont visibles à l’aide d’un petit télescope.

Saturne possède 18 satellites, plus qu’aucune autre planète. Il reste très certainement encore d’autres satellites qui n’ont pas encore été découverts.

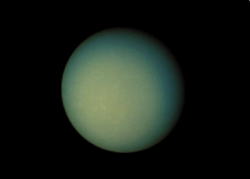

URANUS est la 7ème planète du soleil et le 3ème plus grosse

Diamètre : 50 800 km

Masse : 8,686e25 kg

Revolution : 87 an 7 Jours

Distance au Soleil : 2 869 Millions de Km

Uranus est l’ancienne divinité grecque du ciel, le premier des Dieux suprêmes, ainsi que le père de Cronos (Saturne), des Cyclopes et des Titans (les prédecesseurs des Dieux olympiens).

Uranus fut la première planète découverte au début de l’époque moderne. C’est William Herschel qui la découvrit par accident le 13 Mars 1781 et il pensa tout d’abord avoir affaire à une comète.

Uranus avait déjà été observée auparavant mais elle fut ignorée et cataloguée comme simple étoile (la première observation enregistrée d’Uranus date de 1690 lorsque John Flamsteed la catalogua comme l’étoile 34 Tauri).

Après avoir correctement déterminé la nature de l’astre, Herschel l’appela la Planète Géorgienne en l’honneur du Roi d’Angleterre Georges III ; d’autres l’appelèrent "Herschel".

Le nom Uranus fut tout d’abord proposé par Bode en conformité avec les noms des autres planètes mais il ne fut communément admis qu’à partir de 1850.

La plupart des planètes effectuent leur rotation sur un axe presque perpendiculaire au plan de l’écliptique mais l’axe d’Uranus est presque parallèle à ce plan.

Lors du second passage de Voyager, le pôle sud de la planète était dirigé vers le Soleil. Les régions polaires d’Uranus reçoivent ainsi plus d’énergie du Soleil que les régions équatoriales.

Uranus est cependant plus chaude à l’équateur qu’aux pôles.

Le mécanisme lié à ce phénomène est encore inconnu.

En fait on ne sait pas exactement quel pôle d’Uranus est son pôle nord. Soit l’inclinaison de son axe de rotation est légèrement supérieure à 90° et sa rotation est directe, soit l’inclinaison est légèrement inférieure à 90° et sa rotation est alors rétrograde.

Uranus est principalement composée de roches et de diverses glaces, avec seulement 15% d’hydrogène et un peu d’hélium (alors que Jupiter et Saturne sont presque entièrement composées d’hydrogène). Uranus (et Neptune) possèdent de nombreux points communs avec les noyaux de Jupiter et Saturne sauf l’enveloppe massive d’hydrogène liquide métallique.

Il semblerait qu’Uranus ne possède pas de noyau rocheux comme Jupiter et Saturne ; ses éléments seraient en fait répartis plus ou moins uniformément.

L’atmosphère d’Uranus est constituée d’environ 83% d’hydrogène, 15% d’hélium et 2% de méthane.

La couleur bleue d’Uranus est le résultat de l’absorption de la lumière rouge par le méthane dans l’atmosphère supérieure.

Il pourrait y avoir des bandes de couleurs différentes comme sur Jupiter mais elles sont cachées par la couche supérieure de méthane.

Uranus possède des anneaux comme les autres géantes gazeuses.

Ils sont très sombres comme ceux de Jupiter et composés de particules relativement grosses (jusqu’à 10 mètres de diamètre) en plus de fines poussières (comme les anneaux de Saturne).

Il y a 11 anneaux connus, tous très faibles, le plus brillant étant l’anneau Epsilon.

Les anneaux d’Uranus furent les seconds à être découverts après ceux de Saturne.

Cette découverte fut d’une importance considérable car nous savons désormais que les anneaux sont une caractéristique commune à beaucoup de planètes et pas uniquement Saturne.

Le champ magnétique d’Uranus est étrange car il n’est pas centré sur le centre de la planète et est incliné de presque 60 degrés par rapport à son axe de rotation.

Il est probablement généré par des mouvements de faible profondeur à l’intérieur d’Uranus.

Uranus est parfois à peine visible à l’oeil nu par nuit très claire. On peut facilement la visualiser avec des jumelles (si vous savez exactement où regarder).

Un petit télescope astronomique révélera un petit disque.

Uranus possède 15 satellites connus.

Contrairement aux autres corps du système solaire qui doivent leurs noms à la mythologie, les satellites d’Uranus ont été dénommés d’après les écrits de Shakespeare et Pope.

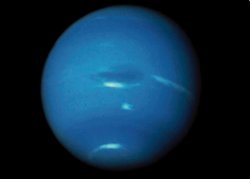

NEPTUNE est la 8ème planète du Soleil et la 4ème plus grosse.

Elle est légèrement plus petite qu’Uranus mais plus massive

Diamètre : 49 560 km

Masse : 1,0247e26 kg

Revolution : 164 an 280 Jours

Distance au Soleil : 4 505 Millions de Km

Dans la mythologie romaine, Neptune (Poséidon en grec) était le Dieu de la Mer.

Neptune fut découverte grâce aux perturbations qu’elle exerce sur l’orbite d’Uranus.

En effet, après la découverte d’Uranus, les scientifiques remarquèrent que son orbite ne se conformait pas aux lois de Newton. On pu ainsi prédire la présence d’une autre planète plus distante qui devait perturber l’orbite d’Uranus.

Neptune fut donc observée en premier par Galle et D’Arrest en 1846 au point exact prédit indépendamment par Adams et Le Verrier à partir de calculs basés sur l’observation des positions relatives de Jupiter, Saturne et Uranus. Un conflit internationnal opposa alors les anglais et les français (Adams et Le Verrier semblèrent ne pas prendre partie personnelement à ce conflit) quant à savoir lequel des deux avait la priorité de la découverte et ainsi le droit de la nommer.

Ils sont aujourd’hui crédités ensemble de la découverte.

Voyager 2 fut le seul engin spatial à s’approcher de cette planète (le 25 août 1989). Tout ce que nous savons à l’heure actuelle sur Neptune provient essentiellement de cette rencontre.

Pluton, à cause de son orbite très excentrique, croise parfois l’orbite de Neptune. Ainsi, depuis 1979 Neptune est en fait la planète la plus distante du Soleil, et Pluton le sera à son tour à partir de 1999.

La composition de Neptune est probablement similaire à celle d’Uranus : des glaces et roches diverses avec 15% d’hydrogène et un peu d’hélium.

Tout comme Uranus, mais contrairement à Jupiter et Saturne, elle ne semble pas posséder de noyau et sa composition serait ainsi plus ou moins uniforme.

Son atmosphère est principalement composée d’hydrogène et d’hélium avec de petites quantités de méthane.

La couleur bleue de Neptune est le résultat de l’absorption de la lumière rouge par le méthane de son atmosphère.

Comme les autres géantes gazeuses, Neptune présente des vents rapides confinés en bandes de latitude ainsi que d’énormes tempêtes et cyclones.

Les vents de Neptune sont les plus rapides du système solaire et approchent les 2000 km/h.

Comme Jupiter et Saturne, Neptune possède une source de chaleur interne.

Elle émet deux fois plus d’énergie qu’elle n’en reçoit du Soleil.

A l’époque du passage de Voyager, la caractéristique la plus importante de Neptune était la Grande Tache Sombre dans l’hémisphère sud qui était deux fois plus petite que la Grande Tache Rouge de Jupiter.

Les vents puissants de Neptune soufflaient la tache vers l’ouest à une vitesse de 300m/s.

Un peu plus bas que la Tache Sombre, un petit nuage blanc irrégulier tourne autour de la planète en 16 heures et fut nommé Scooter en raison de sa vélocité.

Toutefois, des observations effectuées par le HST en 1994 ont montré que la Grande Tache Sombre avait disparu ! Elle pourrait simplement avoir été dissipée par les vents violents ou elle pourrait aussi être masquée par une couche supérieure de nuages.

Quelques mois plus tard, le HST révéla une nouvelle tache sombre dans l’hémisphère nord.

Ces phénomènes indiquent que l’atmosphère de Neptune change rapidement, peut-être en raison de légères modifications des différences de température entre les parties supérieures et inférieures des nuages.

Neptune possède aussi des anneaux.

Des observations terrestres ne révélèrent que de faibles arcs à la place d’anneaux complets mais les images de Voyager 2 montrèrent des anneaux complets avec des parties brillantes.

Tout comme Uranus et Jupiter, les anneaux de Neptune sont très sombre mais leur composition reste inconnue.

Le champ magnétique de Neptune est curieusement orienté et probablement généré par des mouvements plus proches de la surface que du centre de la planète.

Neptune peut être vue à l’aide de jumelles (si vous savez exactement où regarder) mais un gros télescope est nécessaire pour voir autre chose qu’un disque minuscule.

Neptune possède 8 satellites connus : 7 petits et le plus gros, Triton.

PLUTON est la plus lointaine des planètes du système solaire et la plus petite de toutes.

Elle est plus petite que 7 satellites du système solaire (la Lune, Io, Europe, Ganymède, Callisto, Titan et Triton).

Diamètre : 2 300 km

Masse : 1,27e22 kg

Revolution : 247 ans 249 Jours

Distance au Soleil : 5 913 Millions de Km

Dans la mythologie grecque, Pluton (Hadès en grec) était le Dieu des Enfers.

La planète doit probablement son nom (après de nombreuses autres suggestions) à son éloignement du Soleil qui la plonge dans une obscurité perpétuelle.

De plus, les deux premières lettres de "Pluton" sont les initiales de Percival Lowell.

Pluton fut découverte en 1930 presque par accident.

En effet, des calculs basés sur les mouvements d’Uranus et de Neptune et qui se révélèrent ultérieurement faux avaient prédit la présence d’une planète au delà de Neptune.

Clyde W. Tombaugh de l’observatoire Lowell en Arizona entreprit alors une étude minutieuse du ciel qui le conduisit tout de même à découvrir Pluton.

Cependant, après cette découverte, il fut rapidement déterminé que Pluton était trop petite pour expliquer les divergences dans les orbites des autres planètes.

On continua alors la recherche de la planète X mais elle ne fut jamais trouvée.

En effet, les divergences disparaissent si on utilise la valeur de la masse de Neptune déterminée par Voyager 2 lors de son passage près de cette planète.

Pluton est la seule planète du système solaire à ne pas avoir été visitée par une sonde spatiale. Même le Télescope spatial Hubble ne peut distinguer les détails de sa surface.

Pluton effectue une révolution autour du Soleil en 248 ans.

Le rayon de Pluton n’est pas connu avec exactitude.

Le JPL (Jet Propulsion Laboratory) donne une valeur de 1137 km avec une précision de 1%.

Bien que la somme des masses de Pluton et Charon soit parfaitement connue (elle peut être déterminée grâce à des mesures précises de la période et du rayon de l’orbite de Charon et de la Troisième Loi de Kepler), les masses individuelles de Pluton et de Charon sont difficiles à déterminer car il faut effectuer des mesures beaucoup plus précises de leurs mouvements respectifs.

On ne saura pas précisement la masse de Pluton et de Charon jusqu’à ce qu’une sonde soit envoyée.

Pluton est le second corps le plus contrasté du système solaire (après Japet). Trouver les origines de ce contraste est une des priorités de la mission Pluton Express.

Certains pensent que Pluton devrait être classée dans la catégorie des gros astéroïdes ou des grosses comètes plutôt que dans celle des planètes.

D’autres pensent que Pluton pourrait être en fait le plus gros des objets de la Ceinture de Kuiper. Cette dernière proposition a beaucoup de valeur mais historiquement, Pluton a été classée comme une planète et elle va probablement le rester.

L’orbite de Pluton est très excentrique. Elle est parfois plus proche du Soleil que Neptune (elle l’est d’ailleurs depuis 1979 et va le rester jusqu’en 1999).

Pluton effectue sa rotation dans le sens opposé de la plupart des autres planètes.

Pluton est en résonance 3/2 avec Neptune. En effet, la période orbitale de Pluton est exactement 1,5 fois plus longue que celle de Neptune. Ainsi, bien qu’il semble que l’orbite de Pluton croise celle de Neptune, elles n’entreront jamais en collision.

Tout comme Uranus, le plan équatorial de Pluton est presque à angle droit de son plan orbital.

La température à la surface de Pluton n’est pas très bien connue mais elle se situe probablement entre -228 et -238 °C.

Les orbites inhabituelles de Pluton et de Triton et les similitudes entre leurs propriétés générales suggèrent que ces deux corps sont liés historiquement.

On pensait autrefois que Pluton aurait pu être un des satellites de Neptune mais cela semble aujourd’hui improbable.

Une théorie plus répandue avance que Triton, comme Pluton, se déplaçait autrefois sur une orbite indépendante autour du Soleil et fut capturée par Neptune.

Triton, Pluton et Charon sont peut-être les seuls restes d’un corps plus gros dont les éléments furent éjectés dans le nuage de Oort.

Tout comme la Lune, Charon pourrait être le résultat d’une collision entre Pluton et un autre corps.

Pluton peut-être observée à l’aide d’un télescope amateur mais ce n’est pas facile.

Des observations étalées sur plusieurs mois sont nécessaires pour distinguer Pluton.

Charon est le seul satellite de Pluton, qui fut découvert en 1978.